その美しい石庭が世界的に有名な京都市右京区の龍安寺(りょうあんじ)。平成6年(1994)に、ユネスコ世界遺産に登録された古刹は、京都観光でぜひ訪れたい寺院のひとつ。石庭をはじめとする境内のみどころやアクセスを事前にチェックしておきましょう。

かつては貴族の別荘だった!戦乱をくぐり抜けた龍安寺の歴史

龍安寺は、宝徳2年(1450)に、足利将軍家の管領(将軍を補佐する重要な役職)を務めていた細川勝元が、公家の徳大寺家から譲り受けた別荘を、妙心寺第5祖の義天玄承(ぎてんげんしょう)禅師を開山に迎えて創建されました。

しかし、細川勝元と山名宗全が争った応仁の乱で寺院は焼失。長享2年(1488)に、勝元の子・政元が再建を行い、明応8年(1499)には方丈が建立。石庭もこの時に作庭されたと伝わっています。

豊臣秀吉、エリザベス女王、スティーブ・ジョブズが愛した龍安寺石庭

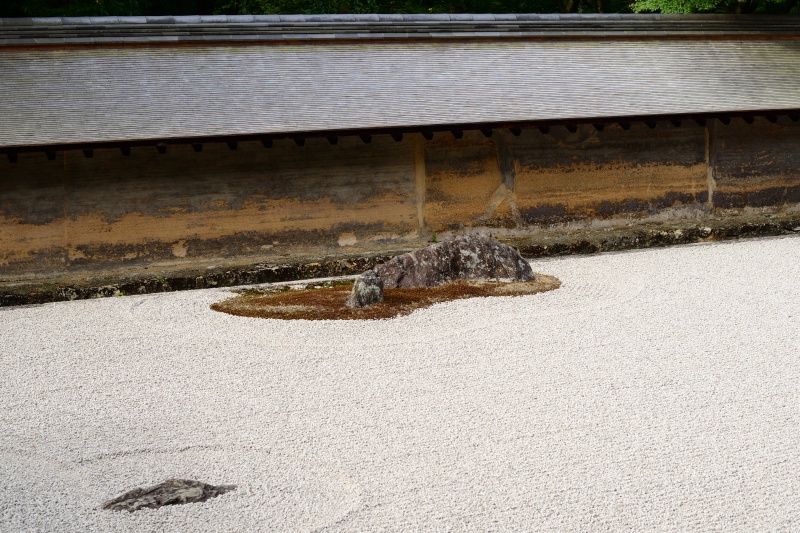

龍安寺が誇る石庭は、方丈の南側にあります。東西25m、南北10m余りの長方形の白砂の庭に、15個の石を5・2・3・2・3に分けて配されています。

古くは織田信長や豊臣秀吉が度々訪れ、近年はエリザベス女王やAppleの創業者であるスティーブ・ジョブズが激賞したことから、海外でも広く知られるようになりました。

石庭は、別名「虎の子渡しの庭」「七五三の庭」といわれ、石の配置は、大海や雲海に浮かぶ島々や高峰、「心」の字の配石、中国の五岳や禅の五山の象徴など、これまで多くの人が様々な解釈を試みましたが、その真実は謎のまま。

そもそも、誰が作庭したかは未だに不明で、開山の義天玄承禅師や創建に携わった細川勝元、その実子の政元、絵画や作庭などに秀でた相阿弥(そうあみ)、江戸時代初期に活躍した茶人・金森宗和(かなもりそうわ)など、多くの名前が挙がっています。

この石庭には、ほかにも謎があります。そのひとつが、巧みな遠近法です。一見水平に見える石庭ですが、方丈から見て左奥に向かって低くすることで、排水を考慮した工夫がされています。

また、方丈から見て右にある西側の塀は、手前から奥に向かって低くなるように作られていて、視覚的に奥行きを感じさせるために、土塀の高さを計算し遠近法を活用した、当時では珍しい高度な技法が施されているのです。

石庭を囲む土塀は、菜種油を混ぜ入れ練り合わせた土で作られていることから「油土塀」と呼ばれ、白砂からの照り返し防止や長い風雪、環境変化に耐えられるような造りに仕上がっています。絵画を囲むフレームのように龍安寺の石庭を際立たせる貴重な存在は、2022年に葺き替えを終えて新たな姿となっています。

そして庭に配された15個の石の数にも意味があるといわれています。東洋では、15という数字は「完全」を意味します。人間は決して完全ではない、だから、15の石のすべてを見通すことはできない。そんな意味合いを表現しているという説があります。ただし、ほかにも諸説あり、真実は定かではありません。

謎と不思議に包まれた石庭は、多くの人を魅了し続けています。春には枝垂れ桜と美しい調和を見せ、まるで絵画を眺めているかのようです。できれば朝一番に訪れて、静かに眺めたいところ。心安らぐ時間は、きっと京都旅行のなかでも深い思い出になることでしょう。

知足の蹲踞(つくばい)に紅葉のトンネル、鏡容池(きょうようち)も見ておきたい!

石庭が有名な龍安寺ですが、ほかにもみどころがたくさんあるので、ぜひ押さえておきましょう。

方丈の北側には、徳川光圀(水戸黄門)が寄進したといわれる「知足の蹲踞(つくばい)」があります。蹲踞とは、茶室に入る前に手と口を清めるために使われたもの。中央の水穴を「口」の字に見立て、周りに書かれた「五」「隹」「疋」「矢」と合わせると「吾唯足知(ワレタダタルコトヲシル)」と読めます。

これは、仏教を開いた釈迦が説いた「知足(自らの分をわきまえてそれ以上のものを求めないこと)の者は、貧しいといえど富めり、不知足の者は富めりといえども貧し」という「知足(ちそく)の心」を図案化したもの。仏教の神髄であり、茶道の精神にも通じる蹲踞は、ぜひ目にしたいものです。

方丈東庭では、桃山時代に侘助(わびすけ)という人が朝鮮から持ち帰ったといわれていることから名付けられた侘助椿が、3月上旬~4月上旬にかけて美しい花を咲かせます。わびさびの世界を感じられる侘助椿は、千利休など名だたる茶人に愛されたことでも有名。こちらの侘助椿は日本最古と伝わり、桃紅色地に白まだらが入った一重咲きの花を、豊臣秀吉が愛でたそうです。

方丈へと続く参道はモミジのトンネルとなっており、晩春から初夏にかけては爽やかな青紅葉を、秋には鮮やかな赤に染まった光景を楽しめます。石階段の脇にある竹垣は、竹を斜めに組み合わせた形が特徴的で「龍安寺垣(りょうあんじがき)」と呼ばれるもの。数ある竹垣の種類のひとつとして、全国の日本庭園や自宅の庭などにこの龍安寺垣が設置されています。

龍安寺境内の約南半分を占める大きな鏡容池(きょうようち)は、まだ龍安寺が別荘だった頃、貴族が舟を浮かべて詩歌管弦を楽しんだという記録が残っています。オシドリの名所として知られる美しい池には、今も鷺(さぎ)や鴨が羽を休め、夏の睡蓮をはじめ、四季折々の草花を楽しめます。

龍安寺へのアクセスは?

京都駅から龍安寺へ向かうには、バスの利用がおすすめです。市バス50系統に乗って「立命館大学前」バス停で降りて、きぬかけの路を7分ほど歩くと龍安寺に到着できます。また私鉄で京都へ向かった場合は、阪急大宮駅から市バス52・55系統「立命館大学前」バス停から徒歩7分、京阪の三条駅からは59系統「龍安寺前」から徒歩すぐのアクセスです。

嵐山方面から向かう場合は、レトロな雰囲気が人気の嵐電に乗りましょう。途中、帷子ノ辻(かたびらのつじ)駅で北野線に乗り換えて龍安寺駅で下車。そこから徒歩7分で到着可能です。

■龍安寺(りょうあんじ)

住所:京都市右京区龍安寺御陵下町13

TEL:075-463-2216

拝観時間:8~17時(12月1日~2月末日は8時30分~16時30分)

拝観料:大人600円、高校生500円、小・中学生300円

駐車場:80台(石庭拝観の場合は1時間無料)

- 本記事は「るるぶ情報版」または「るるぶ&more.」「るるぶ+」の掲載内容を基に作成しています。

- 記載のデータは2025年3月時点のものです。料金、営業時間、定休日、メニュー等の営業内容が変更になることや、臨時休業等で利用できない場合があります。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

- 店舗・施設の休みは、原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

- 掲載の料金は、原則として取材時点で確認した消費税込みの料金です。また、入園料などは、特記のないものは大人料金です。

- 掲載の利用時間は、原則として開店(館)~閉店(館)です。ラストオーダーや入店(館)時間は、通常閉店(館)時刻の30分~1時間前ですのでご注意ください。ラストオーダーはLOと表記しています。

- 掲載の温泉の泉質・効能等は、各施設からの回答をもとに原稿を作成しています。