日本に古くから伝わる行事や季節の風物詩、季節ごとに咲く花、実りの季節にはその作物を模し、季節を表す和生菓子(わなまがし)。なめらかな餡で形作られる美しい生菓子は食べるのがもったいないほど。日本人の精神が宿る、繊細で奥深い和生菓子の世界を季節ごとにわけてご紹介する。

季節の彩りを写し取る「和生菓子」の世界

縄文時代に木の実を加工した団子(だんご)を作ったことに始まり、平安時代には餡を包んだ餅を椿の葉で挟んだ「椿餅」などが登場、鎌倉時代以降は唐から伝わった「点心」が元となり、江戸時代に砂糖が普及したのを機に庶民へと広がっていった和菓子。その裾野が広がるのと同時に多様な和菓子が生まれ、現在に至っている。そんな和菓子店の中でも特に歴史が長く、繊細な生菓子に定評のある3店から和菓子を紹介する。

5世紀にわたり天皇へも菓子を提供してきた「とらや」

室町時代(西暦1467年〜1573年ごろ)後期に京都で創業し、500年にわたり、和菓子を提供してきた「とらや」。具体的な創業年こそはっきりしないものの、後陽成天皇(ごようぜいてんのう)の在位中から御所(ごしょ)にお菓子を納めるようになった。東京遷都(とうきょうせんと)にともない、京都の店はそのままに東京にも進出し、赤坂に店を構えて140年が経つ老舗だ。とらやというと羊羹(ようかん)を真っ先にイメージする人も多いかもしれないが、熟練の職人が厳選した素材で煉り上げる羊羹は、その上質な味わいが大切な人への贈答品として多くの人に尊ばれ、おみやげにもしやすい小形羊羹や季節限定商品を展開するなど、その裾野を広げる役割を果たしている。季節を写し取った繊細な生菓子にも定評があり、半月に一度、季節感のある美しいお菓子が入れ替わるようになっている。生菓子は年によって少しずつアップデートされているため、微妙に異なる場合がある。

「とらや」の春の生菓子

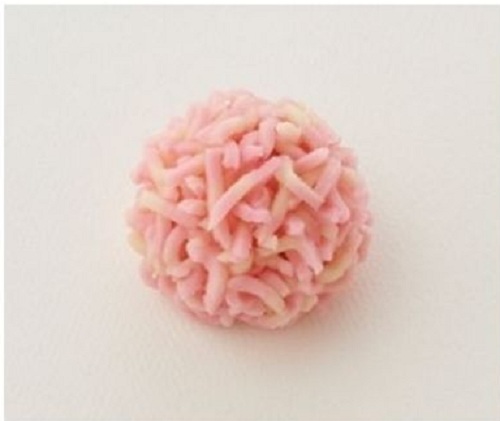

1979年の資料に記録が残る「遠桜(とおざくら)」は、春の生菓子のひとつ。お花見シーズンに満開の桜の下を散策したり、桜の木の下で宴を開くのは、日本に古くから伝わる季節の風物詩だが、時には野山に点々と咲く山桜を愛でるのも風情があるもの。「遠桜」は遠く野山に見える桜の濃淡を、紅白のそぼろで表した生菓子。中には小倉餡(おぐらあん)が包まれている。

「とらや」の夏の生菓子

夏になると涼やかさをもたらしてくれる、ガラス鉢や池で泳ぐ金魚は夏の季語。彩りも美しく涼を呼ぶ、水面に浮かんだ青葉の陰を泳ぐ姿を琥珀(こはく)に閉じ込めた夏らしい生菓子。冷たい緑茶と合わせていただきたい。1918年に記録がある歴史ある生菓子でもある。

「とらや」の秋の生菓子

深まる秋に山々を彩る鮮やかな紅葉は、華やかな文様を織り出した「錦」にも例えられ「錦秋(きんしゅう)」とも呼ばれる。色づき重なり合う紅葉をかたどった「山路の錦(やまじのにしき)」は、肉桂(にっき)入りの御膳餡(ごぜんあん)を包んだ生菓子。美しい紅葉に思いをはせ、風味豊かな生菓子を味わいたい。この生菓子も1918年の資料にその名が残るというから驚きだ。

「とらや」の冬の生菓子

日本では古くから親しまれているユズ。食用はもちろん薬用としても幅広く用いられ、冬至の日にはユズを浮かべた風呂に入る習慣もあるほどだ。長く親しまれているユズをかたどった「柚形」が初めて資料に登場するのはなんと1840年。「薯蕷柚かた(じょうよゆずかた)」として記載されたこの生菓子は、香り高いユズの皮をすりおろして加えた、季節の香りをもたらす薯蕷饅頭(じょうよまんじゅう)として親しまれている。

とらやの店舗一覧はこちら

朝廷や公家、著名な茶道家御用達の「鶴屋吉信」

1803年に京都で創業し、朝廷(ちょうてい)や公家(くげ)、著名な茶道家元の御用達としてその歴史を紡いできた鶴屋吉信。代表的な銘菓には、小倉あんと村雨(そぼろあん)を巻いた棹菓子(さおがし)の「京観世(きょうかんぜ)」などがあるが、季節の花々や自然を写し取った生菓子も、多くの茶人に親しまれてきた。また、連綿と続く伝統的な京菓子の手法を大切にしながらも、キャラクターやアパレルブランドとのコラボなど、時代に合わせた菓子作りにも挑戦する菓子舗だ。生菓子は年によって取り扱いがない場合もあるため、店頭で求められるものを確認しよう。

「鶴屋吉信」の春の生菓子

里桜は京都市の花として制定されている桜のひとつ。ふんわりと美しいグラデーションをつけた「こなし」を用い、熟練の職人の指先とヘラさばきにより、はかなくも美しい桜の花を表した生菓子だ。口溶けの良い食感とほどよい甘さは、抹茶との相性も抜群だ。

「鶴屋吉信」の夏の生菓子

まぶしい太陽が西へと沈み、静かに暮れた暑い夏の宵、大空に上がる華やかな色彩の花火を表現した生菓子。やわらかなういろう生地でこしあんを包み、色つきの蜜を使って、「刷り込み」というステンシルのような手法で花火の柄をつけて仕上げている。暑い夏の日に冷たい緑茶とともにいただきたい。

「鶴屋吉信」の秋の生菓子

御園(みその)とは御苑(ぎょえん)のことを指し、つまりは京都御所の庭園のことを表す言葉。「御園菊」は、御所に咲く艶やかな菊の花を「こなし」を使って表現している。2色の生地を重ねて職人がヘラで形作り、繊細な菊の色合いを表現した生菓子。京都御所に咲き乱れる大輪の菊に思いをはせ、ゆったりと秋の訪れを味わいたい。

「鶴屋吉信」の冬の生菓子

おめでたい紅白の椿を模した「あらたま椿」は、「新しい」を意味する「あらたま」という枕詞(まくらことば)を冠したおめでたいお菓子。焼き皮を丁寧に折りたたんで表現した椿の花びらが愛らしい。新年の始まりや初春を寿ぐ生菓子として、大切な人や家族とともに、抹茶を点てて味わいたい。

鶴屋吉信の店舗一覧はこちら

京都の四季を感じる京菓子に定評のある「笹屋伊織」

伊勢の城下町で御菓子司を営んでいた初代・笹屋伊兵衛(ささやいへえ)がその腕を見込まれ、京都に呼び寄せられて京都御所の御用を仰せつかったことがその始まりとなる笹屋伊織。1716年に京都で創業し、以来300年以上の歴史を誇る京菓子の老舗だ。代表的銘菓には、東寺(とうじ)の僧侶から依頼を受けて五代目当主が生み出した「どら焼」があり、弘法大師(こうぼうだいし)の月命日である21日を含む3日間のみ販売される。上質な素材と京都の四季を感じさせる和菓子に定評がある一方で、和洋のテイストを取り入れたカフェを併設するなど、新たな取り組みにも挑戦する京菓子司(きょうがしつかさ)だ。生菓子は年によって少しずつ変わるため、その違いを確かめに通うのも楽しみのひとつになるだろう。

「笹屋伊織」の春の生菓子

待ちわびた春の訪れとともに、京都の街を彩る桜の花は、その花を愛でながら街をそぞろ歩くだけでも気分が高揚するもの。桜の木の下で花影をそよぐ風を感じながら、お茶を淹れて一服するときに味わいたいお菓子。ほんのりとグラデーションをつけたこなしで包まれた白あんは、花見の宴をさらに風情あるものにしてくれる。

「笹屋伊織」の夏の生菓子

さわやかな青い空に太陽が輝く夏の訪れ。強い日差しを木陰でしのげば、爽やかな風が薫る心地よい、安らぎのひとときが過ごせる。「緑陰」は、そんな夏の一コマを切り取ったかのようなお菓子。求肥(ぎゅうひ)に卵白や白あんを加えて練り上げた「雪平(ゆきひら)」でやさしい甘さの白練りあんを包んだ生菓子は、爽やかな見た目も相まって軽やかで味わい深い。

「笹屋伊織」の秋の生菓子

山々の木々が色づき始めると、美しい様子を愛でに紅葉狩りに出かける人も増える日本の秋。燃えるような赤や黄色の木の葉は、まるで錦のように山々を彩る。「梢の錦」は秋の色に染まる息をのむような美しさを写し取った生菓子。ほんのりと赤く色づく紅葉の葉をこなしで表現し、やさしい味わいの白あんを包んでいる。ときめくような山々の色合いを思いながら、丁寧に淹れたお茶とともにいただきたい。

「笹屋伊織」の冬の生菓子

凍てつくような寒さと、深い雪や大地を覆う霜の中から、ひっそりと芽を出し、春を告げるふきのとうなどの緑は、やがて訪れる本格的な春の訪れを思わせる、心躍るもの。「雪間の緑」は、春を待ちわびる雪解けの時期を思わせる情緒あふれる生菓子。粒あんをきんとんで包み、緑に色づけたきんとんで春の芽吹きを表現している。暖かな室内でもうすぐ訪れる春を思いながらの一服とともにいただきたい。

笹屋伊織の店舗一覧はこちら